*さとあすイベント立春・節分

ひいらぎ南天

*1月7日(土)中牧先生の新春講演会お招きいただきました。また講演会では、当会のカレンダーをご紹介いただき、感謝🙏

*1月22日(土)旧暦Onlineセミナー&春節御祝会Onlineセミナーには12名のご参加いただき、春節御祝会には韓国からの留学生お二人、ジンバブエ出身のチヂワさんそして第30回ワンワールドフェスティバル事務局長の新居先生をお招きし、楽しく迎春を御祝させていただきました。皆様ご参加ありがとうございました(*^o^*)2023.2.22Online旧暦セミナー

*1月22日(土)旧暦Onlineセミナー&春節御祝会Onlineセミナーには12名のご参加いただき、春節御祝会には韓国からの留学生お二人、ジンバブエ出身のチヂワさんそして第30回ワンワールドフェスティバル事務局長の新居先生をお招きし、楽しく迎春を御祝させていただきました。皆様ご参加ありがとうございました(*^o^*)2023.2.22Online旧暦セミナー

*1月29日さとあすイベント立春・節分旧暦セミナー

毎年ASPA旧暦カレンダーをご愛用いただき、厚く御礼申し上げます。誠に申し訳ありませんが、カレンダー及び年内12月10日頃までにお届けさせていただきました同封資料のお天気予測面に記載ミスありました💦💦

ここにお詫び申し上げますと共に、お手数ですが下記のように訂正の程、よろしくお願い申し上げます。🙏

★旧暦カレンダー春ページ<如月開花>

誤:ウグイスカズラ → 正:ウグイスカグラ

★「旧暦に学ぶ2023(令和5)年・元ちゃんのお天気予測」

<2>:四季の区分

誤:昨年2021年の場合 → 正:(昨年2022年の場合)

よろしくお願いいたします!

*9月18日🗻さとあすイベント「重陽の節供編」🌺

第1部:「重陽の節供のお話」

第2部「秋の七草探索」

第3部「秋のお菓子作り体験」

*9月25日「松村忌」

ご参加くださいました皆様ありがとうございます。松村前理事長の様々な逸話に花が咲きました。またご参加できなかった皆様からのメッセージ送信感謝申し上げます。来年は7周忌となりますので皆様と共に供養できればと願います。

中牧顧問のお話にあった日経新聞掲載記事「交遊抄」と松村前理事長の戒名の服部大空御導師の講話(I会員録)ご一読ください💓

💓当会会員の高桑先生が本年5月環境大臣賞を受賞されましたが、記念講演会のご案内いただきました。ご都合の良い方は、下記にアクセスいただき、ご視聴ください。

また別のトークイベントもご案内いただきましたので、こちらもご興味のある方は、お申込みください。

歴史好き必見!歴史ミステリートークセッション 〜倒木した推定樹齢八百年[頼朝杉] その由来と鎌倉殿・頼朝挙兵の「謎」〜 ![]() トークセッション出演者

トークセッション出演者 ![]() 山本忍 源頼朝マニアの元新聞記者

山本忍 源頼朝マニアの元新聞記者 ![]() 高桑進 京都女子大学名誉教授で杉の研究家 令和4年度環境大臣受賞 日時:2022年9月21日(水)14:00-15:30 会場:淀屋橋・中楽坊情報館 大阪市中央区伏見町4丁目2−14 地下1階 WAKITA 藤村御堂筋ビル 定員:先着30名様限定 特典:参加者全員に2,000円分の書籍をプレゼント!

高桑進 京都女子大学名誉教授で杉の研究家 令和4年度環境大臣受賞 日時:2022年9月21日(水)14:00-15:30 会場:淀屋橋・中楽坊情報館 大阪市中央区伏見町4丁目2−14 地下1階 WAKITA 藤村御堂筋ビル 定員:先着30名様限定 特典:参加者全員に2,000円分の書籍をプレゼント! ![]() お申込みは、お電話で。0120-955-417 特定非営利活動法人「老いの工学研究所」https://www.oikohken.or.jp/

お申込みは、お電話で。0120-955-417 特定非営利活動法人「老いの工学研究所」https://www.oikohken.or.jp/

「歴史好きの方、NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」ファンの方、頼朝・義経ファンの方必見です![]() みなさまのご参加お待ちしております」

みなさまのご参加お待ちしております」

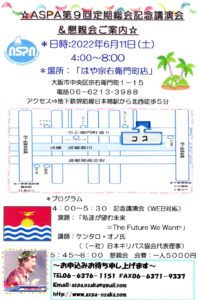

*6/11第9回<通算41回>ASPA定期総会記念講演会レポート

去る6月11日(土)定期総会後に、Onlineにて記念講演会を開催させていただきました。講師はケンタロ・オノ氏((一社)日本キリバス協会代表理事)。仙台市生まれのオノ氏は、高校入学時、キリバス共和国に単身で高校留学され、卒業後、キリバス国発展のため、キリバス共和国に帰化され、公私に渡り、様々な分野でご活躍されました。2011年東日本大震災を機に、キリバスから帰国?いえ、キリバス人として日本に移住され、現在はご家族と仙台市にお住まいです。

この度は、コロナ禍のこともあり、Online講演をお願いいたしました。演題は「私達が望む未来=The Future We Want」。オノ氏は、日々、小学生から大人対象まで、多様な講演活動されておられ、お話はとても理解しやすく、今日本に住む私達が、一地球人として、地球保全のために、どのような行動をとるべきかを的確にアドバイスいただきました💖

「一人一人の小さな善行動が問われている昨今、いただきましたお言葉を心に留め、日々地球環境保全を実践していきたいと思います。」💪コロナ禍が明けたら、皆さん、Lolinさん、Wanroさん、Ellyさん達が住むキリバスに行きましょう🎈

*7/3「さとあすイベント<七夕編>」終日盛り沢山の🎋イベントとなりました。参加者の日頃の行いが良いのか、朝は☔模様でしたが夜まで☁空👍☆👀探しは???旧でしたが、旧暦🎋に持ち越しですね☆☆☆彡

🌌第1部14:00~17:00☆旧暦のお話・里山と七夕飾り・水無月お茶会☆

🌌第2部17:30~21:30☆七夕を深める~季節の食と夜の里山で星探し~

*次回は重陽の節供を愛でます~9月18日(日)

ご参加お待ち申し上げます。

🌺第9回定期総会&記念講演会&懇親会(別紙参照) 日時:6月11日(土)午後3時~8時頃まで 場所:はや宗右衛門町店(前まんぷく市場)プログラム:3:00~3:50 定期総会(2:45受付)4:00~5:30 記念講演会 5:45~8:00 懇親会 会費5000円 記念講演会WEB参加お申込みいただきました方には、後日Zoomアドレスを送信させていただきます~^!

🌺ASPA旧暦勉強会(Online併設)日時:6月25日(土)午後6:30~8:00 場所:大阪市中央公会堂 第4会議室 REAL参加申込数:先着10名(ASPA事務局に連絡必須)会費:ASPA会員無料、一般1000円(Peatixにてお申込ください)

*1月8日(旧暦前年師走六日)「旧暦のお話会」主催:NPO法人里山倶楽部。当会から講師の栗原理事他3名参加してきました。里山倶楽部主催の旧暦セミナーは、故松村理事長から引き継ぐ継承イベントです。河南町にある里山倶楽部の古民家で旧暦のお勉強を終えた後、即実践行動に移動。まずは周辺の里山で参加者全員①七草摘みに挑戦(^^;)残念ながら、旧暦では師走ですから、七草は見つからず、ハコベラとヨモギ💦次に②6日月を愛でる。望遠鏡を設置していただき、とても美しいMOON Viewing timeをいただきました。そして③薪を囲んで美味しい夕食会。お茶菓子を含め、盛り沢山のおもてなしで半日楽しく旧暦と暮らす実践体験でした。

*「迎春」掲載<2.1.2022>2022繊研新聞記事

*春の六草(セリ・なずな・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ)+スズシロ(大根)で七草(^o^)

*春節お祝会☞日時:2月1日(火)19:00~ 春節🎍のお祝します。🍶ご準備ください(^^;)

Zoom対応トピック: ASPA春節祭

時間: 2022年2月1日 07:00 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/

ミーティングID: 847 4406 9267

パスコード: 092410

*五節供「七草粥」を愛でる会☞日時:2月6日(日)19:00~里山で七草採集してきてくださいね(^^;)🌱

トピック: 旧暦人日の節供(七草粥)

時間: 2022年2月6日 07:00 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングに参加する

https://us02web.zoom.us/j/

ミーティングID: 883 2385 0558

パスコード: 911187

皆様のご参加お待ちいたしております。